Акции IT-компаний

Apple - $236.87 ![]()

Google - $185.43 ![]()

Facebook - $725.38 ![]()

Amazon - $228.93 ![]()

Microsoft - $409.04 ![]()

Yandex - $48.44 ![]()

Netflix - $1027.31 ![]()

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ - ключ к развитию бизнеса на основе инноваций

«НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ» СТАТУС ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ

По мнению депутатов Государственной Думы РФ, инновация — это одно из немногих понятий, которому так и не удалось дать определение на законодательном уровне. Причина во множественности трактовок понятия. Однако отсутствие определения, даваемого термину в нормативных актах, безусловно, не означает отсутствие самих инноваций на практике.

В любом государстве, существующем по законам рыночной экономики, инновации возникают и развиваются в двух сегментах:

- отрасли, обеспечивающие национальную безопасность, технологическую и экономическую независимость страны в целом; основным инвестором, заказчиком и покупателем на этом рынке является государство;

- отрасли, поставляющие продукты и услуги для конечных покупателей — физических лиц и компаний; в роли инвесторов, заказчиков и покупателей выступают соответственно компании и физические лица.

Исторически сложилось, что первый сегмент (назовем его условно «государственным») существовал и активно развивался в нашей стране до середины 1980-х гг. благодаря конкуренции с США и другими странами НАТО в области вооружений, космических технологий и атомной энергетики. Затем, после развала Советского Союза, государственное финансирование резко сократилось и процесс появления инноваций в указанных областях пошел на спад. Второй сегмент (назовем его условно «рыночным») возник в нашей стране в результате политической модернизации в середине 1980-х — начале 1990-х гг. и перехода к рыночной экономике. Таким образом, данный сегмент развивается на протяжении всего двух десятилетий.

Содержание и характер инноваций в обозначенных сегментах принципиально различаются. В рамках «государственного» сегмента под инновациями традиционно понимают новые или улучшенные готовые продукты, компоненты продуктов, материалы, технологии и методы, разработку которых заказывает и оплачивает государство. В данном формате фактически отсутствуют такие измерения, как отдача на вложения в инновации и коммерциализация инноваций, и преобладают оценка по затратам («не выше запланированных») и подтверждение самих затрат в формально установленном виде (отчеты, прототипы, опытные образцы и т.п.). В качестве примеров инноваций такого рода можно упомянуть скоростной поезд «Сокол»1, беспилотные летательные аппараты для армии и т.п. — на разработку данных продуктов потрачены миллиарды рублей из госбюджета, но в результате государство отказалось от их производства.

Диапазон инноваций во втором сегменте существенно шире. Помимо новых продуктов, компонентов и технологий он включает в себя инновации в области услуг, процессов и бизнес-моделей компаний, при создании новых или улучшении существующих продуктов разработчики используют опыт потребителей.

Именно в этом сегменте за последние двадцать лет в нашей стране были совершены основные инновационные прорывы, выразившиеся в создании новых отраслей: ретейла, информационных и телекоммуникационных технологий, логистики и некоторых других2.

Традиционный взгляд на инновации, который достаточно часто выражают в своих выступлениях представители государственных структур и академической науки, сильно ограничен в плане понимания самой сути инноваций. Придерживаясь традиционной точки зрения, вероятно, сложно понять, что основные достижения компании Toyota — это не автомобили и не технологии. Феноменального успеха на мировом автомобильном рынке Toyota достигла прежде всего благодаря инновациям в процессах проектирования, производства, сбыта и обслуживания автомобилей, а также благодаря созданию самой эффективной бизнес-модели в автомобильной отрасли. Основатели ведущих отечественных розничных сетей (X5 Retail Group, «Магнит») разработали и внедрили инновационные бизнес- модели ретейла, ориентируясь на мировых лидеров данной отрасли — компании Wal Mart и Aldi. Благодаря эффективности выбранных бизнес-моделей они не только удерживают свои позиции на рынке, но и конкурируют на равных с грандами европейского ретейла, работающими в России.

ПРИРОДА ИННОВАЦИЙ И ПРИЧИНЫ ПРОВАЛОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Многие революционные инновации рождались и стремительно становились частью нашей повседневной жизни буквально у нас на глазах. Вот лишь несколько примеров:

- телефон — радиотелефон — спутниковый телефон — мобильный телефон — коммуникатор;

- виниловые пластинки — магнитофонные кассеты — CD-диски — DVD-диски — Blu-ray- диски;

- книжный магазин — книжный интернет- магазин — книжный интернет-гипермаркет.

Что общего у этих инновационных цепочек?

Во-первых, лидеры и руководители с особым типом мышления и готовностью рисковать в новых областях бизнеса, разработавшие и распространившие данные инновации по всему миру. Следует указать на особенности мышления людей, добившихся столь выдающихся результатов при разработке и внедрении инноваций на конкурентных рынках: их мышление было клиенто-центрированным, творческим и исследовательским, междисциплинарным, целостным, направленным на структурирование.

Полагаем, что подобным мышлением обладали и руководители компании Nokia, начинавшие свой бизнес в XIX в. с фабрики-мельницы, выпускавшей бумагу и картон, а в конце XX в. превратившие ее в одного из лидеров рынка мобильных телефонов. То же самое можно сказать о руководителях компании Sony, разработавшей новую технологию записи цифрового контента в формате Blu-ray. Можно вспомнить о Джеффри Безо- се, основавшем компанию Amazon.com — книжный интернет гипермаркет, являющуюся одной из самых эффективных частных компаний в мире.

Во-вторых, все перечисленные компании превзошли своих конкурентов за счет создания новых, более эффективных бизнес-моделей:

- Amazon.com — бизнес-модель интернет- гипермаркета, с которой не могли конкурировать ведущие розничные книготорговые сети США;

- Apple — бизнес-модель для iPod, а затем для iPhone, которая обеспечила рост продаж и прибыли даже в ситуации глобального кризиса;

- Nokia — бизнес-модель, основанная на комбинации оригинальной технологической платформы для мобильного телефона и сетей, поддерживающих новый стандарт мобильной связи — GSM, которые Nokia первой стала строить в Европе совместно с партнерами;

- Sony — бизнес-модель, основанная на эффективных формах сотрудничества с ведущими американскими киностудиями, выбравшими формат Blu-ray для записи своих фильмов на диски; при этом основной конкурент Sony в борьбе форматов — компания Toshiba, отказавшись от формата HD-DVD в пользу Blu-ray, приняла предложение о партнерстве с Sony в рамках совместного предприятия по производству микросхем.

Попробуем разобраться, почему российские компании не представлены в этом инновационном ряду.

3 декабря 2001 г. Владимир Путин на встрече с членами президиума Российской академии наук впервые заявил о необходимости перехода от сырьевой экономики к инновационной.

В декабре 2009 г. Президент РФ Дмитрий Медведев, общаясь с руководством Российской академии наук и представителями научного сообщества, отметил, что «в сфере внедрения инноваций в России ничего существенного не происходит, успехов нет», «остается разрыв между стадией исследовательских работ, коммерциализацией и внедрением».

В январе 2010 г. на конференции в Академии народного хозяйства, посвященной модернизации экономики, ректор академии Владимир Мау заявил, что «во втором десятилетии XXI в. у России есть простой выбор: инновация или деградация».

Для того чтобы понять, что происходит с инновациями в России, необходимо сначала разобраться с тем, как их оценивают. Выделяют два уровня оценки инноваций — политический и уровень организаций. На политическом уровне дается оценка конкурентных преимуществ

страны в части инноваций в целом, а также по отдельным регионам и отраслям. Для этого используют соответствующие индексы, оценивающие результаты инноваций и факторы, способствующие их развитию в конкретной стране.

Одна из ведущих европейских школ бизнеса INSEAD с 2007 г. разрабатывает глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index). В соответствии с данным индексом в 20082009 гг. Россия занимала 68-е место в рейтинге 130 стран — между Панамой и Румынией. В индексе инноваций (Innovation Index) от Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение The Economist Group) за 2004-2008 гг. Россия заняла 39-е место среди 82 стран, включенных в рейтинг, — между Литвой и ОАЭ.

Наибольший интерес в рамках данной статьи представляет глобальный индекс конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index), предложенный Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum). В составе общего индекса присутствует субиндекс по инновациям и соответствию бизнеса страны современным требованиям. По результатам оценки с помощью данного субиндекса на 2009-2010 гг. Россия занимает 73-е место среди 130 стран. Если по собственно инновациям Россия получила 51-е место в рейтинге, то по соответствию бизнеса современным требованиям она достигла лишь 95-го места, едва-едва опередив такие страны, как Македония, Танзания и Гана.

Соответствие бизнеса страны современным требованиям — один из двенадцати «столпов», на которых строится конкурентоспособность любой страны, согласно подходу Всемирного экономического форума. Повышая уровень бизнеса в стране за счет инноваций, в первую очередь в сфере производства товаров и оказания услуг, возможно обеспечить рост производительности труда. Это, в свою очередь, приведет к увеличению конкурентоспособности страны на международных рынках. Соответствие российского бизнеса современным требованиям оценивают по следующим критериям:

- уровень сетевого бизнеса и поддерживающих отраслей;

- количество местных поставщиков и качество их работы;

- наличие кластеров, позволяющих значительно повысить эффективность входящих в них компаний, получить больше возможностей для совместных инноваций и снизить барьеры для формирования новых компаний в рамках кластеров.

На уровне отдельных компаний особое внимание уделяется их стратегиям и модернизации бизнес-процессов, включая существующие цепочки создания ценности, брендинг, маркетинг, производство современных и уникальных продуктов.

Где же возникают основные «разрывы» инновационного процесса, в который государство пытается вовлечь бизнес? В чем причины этих разрывов?

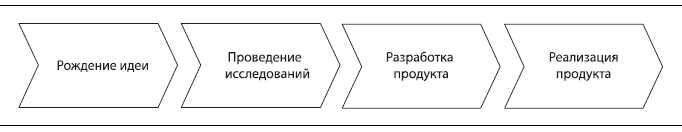

Традиционная модель инновационного процесса в укрупненном виде включает в себя четыре стадии (рис. 1).

Рис. 1. Традиционная модель инновационного процесса

Разрывы могут возникнуть между любыми из стадий данного процесса, но наиболее критичным является разрыв между третьей и четвертой стадиями. Практически никто специально не занимается подготовкой к выводу инновационного продукта на рынок с учетом уже существующих бизнес-процессов компании. В редких случаях разработка и внедрение инноваций происходят в форме проекта, целью которого является успешная коммерциализация инновации.

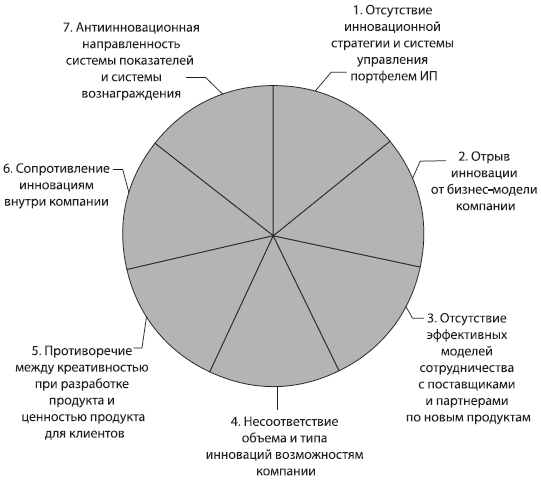

Анализ практики, результатов исследований, сведений, содержащихся в публикациях на данную тему, позволяет обозначить семь причин неудач инновационных проектов (ИП) (рис. 2).

Рис. 2. Причины неудач инновационных проектов

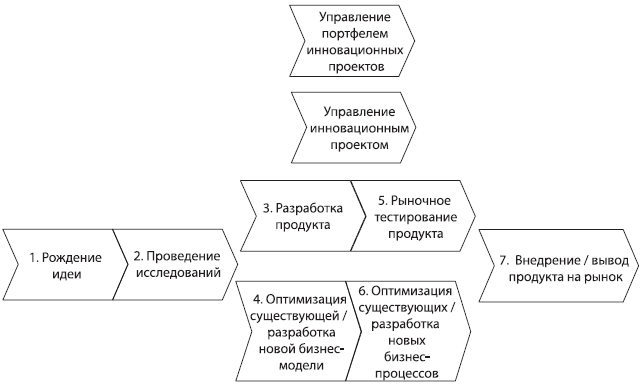

Каждая из обозначенных причин вносит свой «вклад» в провал инновации. Таким образом, при разработке эффективной модели инновационного процесса (рис. 3) необходимо учесть каждую из них.

Рис. 3. Перспективная модель инновационного процесса

Одной из наиболее значимых причин неудач отечественных инновационных проектов с точки зрения коммерциализации их результатов является отрыв инновации от существующей бизнес- модели или отсутствие новой бизнес-модели, пригодной для коммерциализации инновации. Именно поэтому в перспективной модели инновационного процесса оптимизация существующей / разработка новой бизнес-модели выделена в отдельную стадию проекта, которая выполняется параллельно с разработкой самого продукта.

Формула успеха инновационного проекта (ИП) может быть представлена следующим образом:

ЭФФЕКТИВНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАК КЛЮЧ К УСПЕШНОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ

Прежде всего определим, что мы понимаем под бизнес-моделью. Бизнес-модель — это способ, которым компания создает ценность для клиентов и получает от этого прибыль. Исходя из данного определения можно утверждать, что эффективная бизнес-модель должна отвечать на три ключевых вопроса:

- как компания создает ценность для внешних клиентов;

- как компания зарабатывает деньги;

- как компания обеспечивает стратегический контроль над цепочками создания ценности?

Важнейшим моментом процесса оптимизации существующей / разработки новой бизнес- модели в рамках ИП является определение формы, которая будет использована для визуализации и представления бизнес-модели участникам проекта.

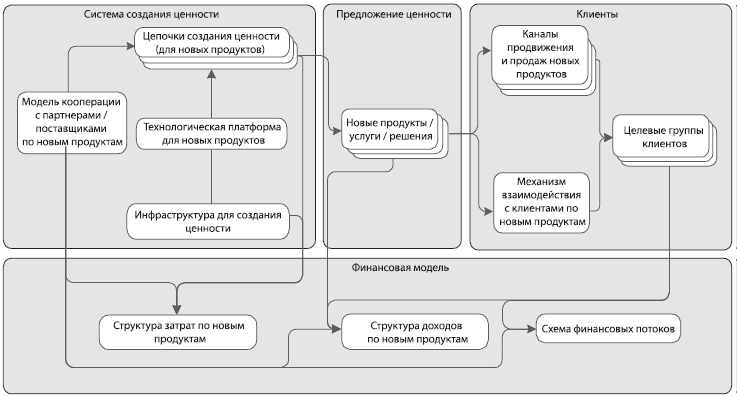

Концептуальная схема для описания бизнес- модели (рис. 4) была апробирована на практике в ходе реализации различных консалтинговых проектов и представляется достаточно удобной и полной.

Рис.4. Концептуальная схема для описания бизнес-модели

Бизнес-модель состоит из четырех базовых блоков, имеющих определенные ключевые элементы:

- клиенты:

- целевые группы клиентов (для новых продуктов / услуг / решений);

- каналы продвижения и продаж;

- механизм взаимодействия с целевыми группами клиентов;

- предложение ценности:

- новые продукты;

- новые услуги;

- новые решения;

- система создания ценности:

- цепочки создания ценности (для новых продуктов / услуг / решений);

- инфраструктура, необходимая для создания ценности;

- модель кооперации или сотрудничества с партнерами / поставщиками;

- технологическая платформа;

- финансовая модель:

- структура затрат;

- структура доходов;

- схема финансовых потоков.

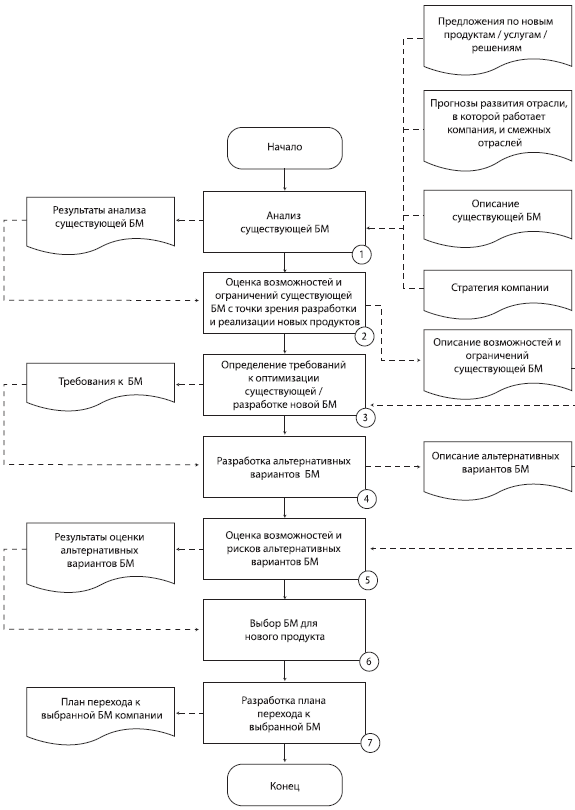

Предлагаемая методика разработки бизнес-

модели для новых продуктов базируется на алгоритме, представленном на рис. 5.

Рис. 5. Алгоритм разработки бизнес-модели (БМ)

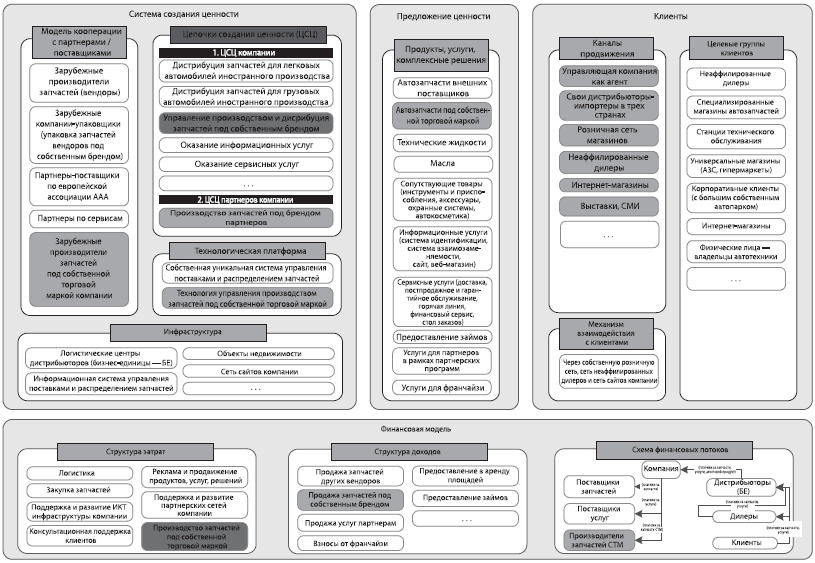

На рис. 6 представлена оптимизированная бизнес-модель компании, занимающейся оптовыми и розничными продажами автозапчастей, разработанная с использованием предлагаемой методики. Необходимость в оптимизации бизнес- модели компании возникла в связи с решением ее собственников о запуске производства автозапчастей под собственной торговой маркой (СТМ) и последующей их продаже. В рамках данного проекта компании пришлось оптимизировать / разработать и внедрить ключевые элементы бизнес- модели, связанные с новыми продуктами СТМ.

Рис. 6. Оптимизированная бизнес-модель компании

Для того чтобы перейти к более эффективному подходу к управлению инновациями,

руководителям российских компаний стоит начать со следующих шагов:

- расширить диапазон инноваций компании, включив в него помимо продуктов, услуг, технологий, материалов, компонентов бизнес-модели и бизнес-процессы, а также опыт своих клиентов;

- описать существующую бизнес-модель компании и проанализировать ее соответствие разрабатываемым и внедряемым инновациям.

Применительно ко второму пункту можно упомянуть о недавней инициативе президента Сбербанка России Германа Грефа: в январе 2010 г. была организована поездка российской делегации на семинар в один из ведущих мировых центров инноваций — Массачусетский технологический институт (MIT). В целях ознакомления с опытом MIT в разработке и продвижении инноваций на студенческую скамью сели первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Сергей Собянин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков, помощник президента Аркадий Дворко- вич, президент Сбербанка Герман Греф, глава ГК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау и гендиректор Российской венчурной компании Игорь Ага- мирзян.

Один из «студентов» — министр финансов Алексей Кудрин, в частности, отметил: «Хотелось понять, почему у них получается, а у большинства других стран (и в России тоже) — нет».

ЛИТЕРАТУРА

- Давила Т., Эпштейн М., Шелтон Р. Работающая инновация: как управлять ею, измерять ее и извлекать из нее выгоду. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007.

- Друкер П.Ф. Бизнес и инновации. — М.: Вильямс, 2009.

- Материалы конференции «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 21-23 января 2010 г., Москва. — http://www.ane.ru.

- Чесбро Г. Открытые бизнес-модели. IP-менеджмент. — М.: Поколение, 2008.

- A New Ranking of the World's Most Innovative Countries. Economist Intelligence Unit, 2009. — http://www.eiu.com.

- Global Innovation Index 08/09 report. INSEAD, 2009. — http://www.insead.edu.

- The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum, 2009. — www.weforum.org.

Сооляттэ А. Ю. — генеральный директор ООО «BPM Консалтинг Групп», осуществлял руководство и консультирование более 50 проектов в области описания, анализа, оптимизации и регламентации бизнес-процессов, реорганизации компаний, разработки систем показателей на основе BSC, аудита систем управления и отдельных процессов (г. Москва)

Читайте также

- Илон Маск предложил купить OpenAI за 97,4 миллиарда долларов

- ByteDance, владелец TikTok, представила OmniHuman-1 — генератор реалистичных дипфейков

- Kingdom Come Deliverance II продалась почти 2 миллиона раз за полторы недели

- Роль пользовательского опыта (UX) в SEO-продвижении

- Прощание с жизнью: традиции и обычаи похорон